FishME IF YOU CAN

Müssen

wir

wirklich

bereits

über

jede

Reise,

die

wir

tun,

nachdenken?

Müssen

wir

über

jede

Speise,

die

wir

verzehren,

nachdenken?

Müssen

wir

über

jeden

Artikel,

den

wir

kaufen,

nachdenken?

Müssen

wir

über

jeden

Grad, den wir in unserer Wohnung haben, nachdenken?

Alles

darf

und

muss

in

Frage

gestellt

werden

:)

Welchen

Fußabdruck

hinterlasse

ich,

wenn

ich

im

Urlaub

fortfahre.

Verschmutze

ich

die

Luft

und

hinterlasse

den

Nachkommen

nur

Chaos?

Woher

kommt

der

Fisch

auf

meinem

Teller?

Bin

ich

damit

verantwortlich,

dass

Gewässer

zerstört

werden?

Das

Plastik

in

der

Keksdose

ist

am

Ende

gar

aus

China?

Das

geht

ja

gar

nicht!

Darf

ich

im

Winter

zu

Hause

auch

nicht

frieren,

selbst

wenn

ich

noch

mit

einer

Ölheizung

heize?

Oder

werde

ich

dadurch

zum

Ziel

von

radikalen

Linken,

die

sich

vor

allem

für

die

„Allgemeinheit

und

den

Umweltschutz“

einsetzen!

Geschieht

mir

schon

Recht,

wenn

mein

Heizraum

in

die

Luft

fliegt. Isst mein Klopapier auch wirklich zu 64% recycelt?

Leben

wir

in

einer

Zeit,

in

der

man

nichts

mehr

ohne

schlechtes

Gewissen

machen

kann?

Es

sieht

so

aus.

Im

Fadenkreuz

der

wissenschaftlichen

Forschung

stehen

zur

Zeit

Gebirgsseen.

Und

deren

Bewohner,

die

bereits

Verbreitung

im

15.

Jahrhundert

fanden.

So

setzten

Mönche

im

Auftrag

Kaisers

Maximilian

I.

Fische

in

Tiroler

Hochgebirgsseen

aus,

darunter

atlantische

Forellen.

Manche

Nachkommen

dieser

invasiven

Tiere

leben

immer

noch,

etwa

im

Gossenköllesee.

Rund

500

dieser

Forellen

schwimmen

in

dem

auf

rund

2.400

Metern

Höhe

gelegenen

See

in

den

Stubaier

Alpen.

Aber

nicht

nur

vor

langer

Zeit,

auch

heute

werden

noch

Fische

ausgesetzt,

etwa für die Gastronomie oder die Sportfischerei.

Der

am

Projekt

"FishME"

beteiligte

Limnologe

Ruben

Sommaruga

vom

Institut

für

Ökologie

der

Universität

Innsbruck

vermutet,

dass

aus

diesen

Gründen

"unter

anderem

Forellen

in

den

Timmelsjochsee

im

Tiroler

Ötztal

und andere Hochgebirgsseen gelangt sind".

Was

gibt

es

daran

aber

zu

bemängeln?

Ein

solcher

Fischbesatz

kann

laut

Sommaruga

nicht

nur

Auswirkungen,

sondern

sogar

fatale

Auswirkungen

haben.

Die

Fressgewohnheiten

der

eingebrachten

Fische

schaden

den

Ökosys-

temen

im

und

rund

ums

Wasser.

Entwickeln

sich

beispielsweise

weniger

Larven

zu

Mücken,

fehlen

diese

als

Nahrungsquelle

für

Vögel

und

Reptilien.

Aber

auch

für

die

Fische

selbst

sind

die

kargen

Seen

kein

idealer

Lebensraum.

"Sie

sind

arm

an

Nährstoffen

und

wenig

produktiv.

Das

bedeutet,

die

Fischpopulationen

können

sich

nicht

in

einem

gesunden

Maße

ernähren

und

vermehren",

so

Sommaruga.

Französische

Kollegen

fischten

Fische

mit

stark

deformierten

Köpfen

und

überdimensionierten

Augen

aus

Hochgebirgsseen

-

eine

Folge

von

Mangel-

ernährung.

Wenn

man

das

berücksichtigt,

ist

es

wahrlich

erstaunlich,

dass

diese

Fische

bereits

500

Jahre

über-

lebt

haben!

Aber

nicht

alle

Fischarten

sind

gleich

schädlich:

Eine

sticht

dabei

besonders

hervor!

Die

Elritze!

"Elritzen sind die schlimmste Fischart, die in diese Seen eingeschleppt werden", so Sommaruga.

Die

kleinen

Fische

fressen

große

Mengen

an

tierischem

Plankton

wie

Wasserflöhe.

Diese

Kleinstlebewesen

wiederum

ernähren

sich

von

pflanzlichem

Plankton.

Ohne

sie

kann

sich

dieses

stärker

vermehren,

was

zu

Sauer-

stoffmangel

und

hohen

Nährstoffgehalten

in

den

Seen

führen

kann.

Dabei

begünstigen

steigende

Temperaturen

bereits vielerorts das Wachstum von pflanzlichem Plankton.

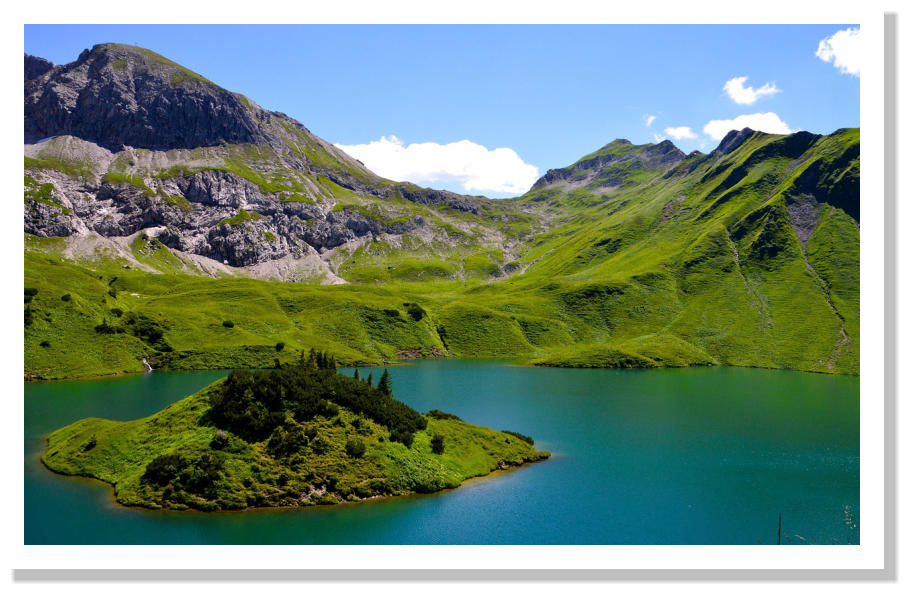

So idyllisch wie der Schrecksee im Allgäu präsentiert sich

nicht jeder Gebirgssee. Aber was spielt sich unter der

Oberfläche ab? Invasive Tiere fressen das tierische

Plankton!

Fotocredit: pixabay

Gleich

vorweg:

Elritzen

kann

man

sogar

essen!

In

Russland,

so

erfährt

man,

werden

sie

mariniert

und

können

sogar

im

Ganzen

gegessen

werden.

Eine

weitere

Verbreitung

finden

sie

allerdings

als

Köderfische.

Aufgrund

ihrer

Größe.

Die

Elritze,

oder

Phoxinus

phoxinus,

ist

ein

kleiner

Schwarmfisch

und

lebt

in

Gewässern

der

Forellen-,

Äschen-

und

Barbenregion,

aber

auch

in

den

kiesigen

Uferzonen

von

Seen.

Ihre

Nahrung

besteht

aus

boden-

bewohnenden Insekten (-larven), kleinen Muscheln und Kleinkrebsen.

Damit

die

negativen

Folgen

von

Fischbesatz

auf

Ökosysteme

im

Hochgebirge

niedrig

bleiben,

brauche

es

zuerst

Wissen

über

diese

Folgen

und

dann

den

Willen,

die

Fische

zu

entfernen,

betonen

die

Forscher.

"Es

ist

sehr

wichtig,

dass

in

den

Köpfen

der

Menschen

ankommt,

dass

Fische

nicht

in

Hochgebirgsseen

gehören",

betonte

Sommaruga.

"Viele

Menschen

denken,

dass

Fische

in

Hochgebirgsseen

gehören",

betonte

der

Limnologe.

So

sagten

in

einer

im

Rahmen

des

Projekts

durchgeführten

Umfrage

332

Befragte,

Fische

zu

besetzen

sei

eine

gute

Maßnahme,

338

gaben

keine

Antwort,

231

gaben

an,

es

nicht

zu

wissen.

Zudem

gebe

es

in

Österreich

eine

starke

Fischereilobby,

bei

der

man

bisher

auf

taube

Ohren

stoße.

Auch

sie

werden

ihre

wissenschaftlichen

Argumente

für die Fische haben …

Die Elritze hat echt ein Glück, dass Berliner

Linke noch nicht auf sie aufmerksam geworden

sind. Sie müßten fürchten, gesprengt oder

geschmort zu werden. Ah ja: Mit Limnologen

haben sie aber auch nicht mehr Glück!

Fotocredit: wikipedia