AUCH ERWACHSENE KÖNNEN ERZÄHLUNGEN LAUSCHEN!

Es

gibt

manches

immer

wieder

und

einiges

auf`s

Neue

in

einer

Millionenstadt

wie

München

zu

entdecken.

Beispielsweise

eine

Ausstellung

in

der

altehrwürdigen

alten

Pinakothek

.

Das

Gebäude

selbst

-

mit

dem

bescheidenen

Anspruch

bei

der

Errichtung

als

modernster

Museumsbau

des

19.

Jahrhunderts

zu

gelten

-

wurde

1836

eröffnet.

Im

zweiten

Weltkrieg

wurde

er

beschädigt

und

in

den

50er

Jahren

in

veränderter

Form

wieder-

hergestellt.

Die

Basis

der

Sammlung

reicht

natürlich

viel

weiter

zurück:

Sie

beginnt

im

16.

Jahrhundert,

unter

anderem mit der Darstellung von Albrecht Altdorfers berühmter

Alexanderschlacht

.

Aus

der

selben

Zeit,

und

teilweise

auch

früher,

stammen

die

Bilder

einer

Ausstellung,

die

einfach

nur

glänzt.

Um

es

auch

gleich

vorwegzunehmen:

Vergleichbares

habe

ich

in

dieser

Qualität

und

Quantität

nur

in

Italien

gesehen.

Florenz,

Pisa,

Venedig,

Siena.

Was

man

Italien

zugute

hält,

aus

einem

unendlichen

Reservoir

an

Darstellungen

aus

der

Renaissance

mit

Werken

einer

künstlerisch

unglaublichen

Ausdruckskraft

schöpfen

zu

können,

ist

in

Grundzügen

auch

München

gelungen.

Natürlich

nicht

mit

den

italienischen

Meistern,

in

der

alten

Pinakothek

werden

Werke

aus

den

Bereichen

der

Altdeutschen

und

Altniederländischen

sowie

der

Flämischen

Malerei

des

16.

und

frühen

17.

Jahrhunderts

aus

dem

eigenen

Bestand

gezeigt.

Unter

dem

Titel

WIE

BILDER

ERZÄHLEN

werden

die

reichen

Bestände

der

flämischen

Gemälde

des

16.

und

17.

Jahrhunderts

präsentiert,

die

eine

Vielzahl

von

Themen

wiedergeben.

Dadurch

lässt

sich

auch

die

zunehmende

Ausdifferenzierung

der

Gattungen

zwischen

Historie,

Genre

und

Landschaft

nachvollziehen:

Der

„Große

Blumenstrauß“,

aus

der

Werkstatt

von

Jan

Brueghel

d.

Ä.,

über

das

„Schlaraffenland“

hin

zu

„Der

Bethlehemitische

Kindermord“

von

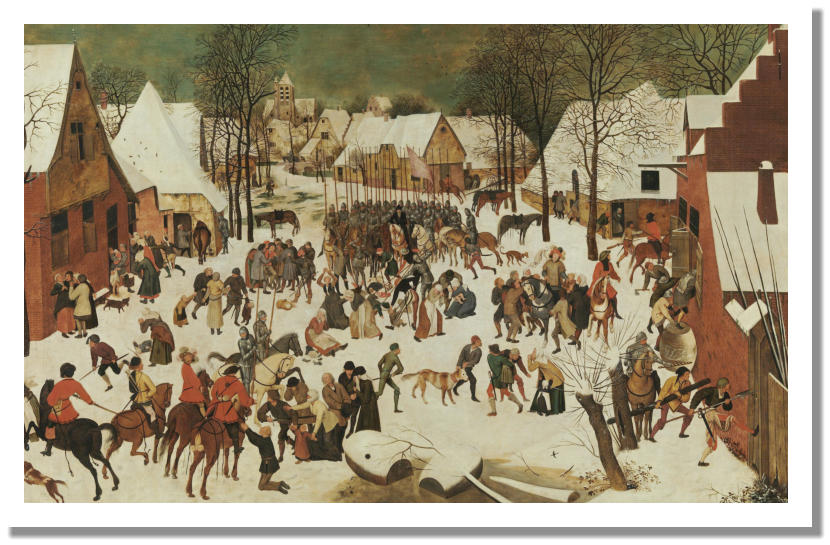

Pieter Brueghel d.J. (nach Pieter Bruegel d. Ä.), 1597.

Hier

möchte

ich

kurz

verweilen.

Ich

habe

in

Italien

Darstellungen

dieses

Themas

gesehen,

die

nur

mit

„grausames

Gemetzel“

beschrieben

werden

können.

Eine

wahre

Orgie

an

Brutalität,

Blut

und

Verzweiflung.

Nicht

so

bei

Breughel.

Ihm

gelingt

es,

die

Eindringlichkeit

der

Situation

durch

ein

Gefühl

von

Beklemmung

hervorzurufen, die ohne ausuferndes Gemetzel auskommt.

Wie

Bilder

erzählen:

Storytelling

von

Albrecht

Altdorfer

bis

Peter

Paul

Rubens.

Auch

das

„bis“

trägt

Namen:

Bernhard

Strigel,

Hans

Schöpfer

d.

Ä.,

Jan

Sanders

van

Hemessen,

Hans

Wertinger,

Willem

Key,

Hans

Pleydenwurf

oder

Martin

Schaffner.

Mit

diesen

nicht

ganz

geläufigen

Namen

ist

es

gelungen

eine

faszinierende

Ausstellung

zusammenzustellen,

die

zeigt,

wie

die

Künstler

durch

Komposition,

Farbe

und

Detail

Geschichten

in

Bildern

entwickeln

und

zum

Leben

erwecken,

um

dabei

Botschaften

zu

vermittelten.

So

wird

das

Bild

zum

Medium,

das

kulturelle Hintergründe und soziale Aspekte transportiert.

Der

absolute

Höhepunkt

der

Ausstellung

findet

sich

in

den

gezeigten

Altären

vom

Spätmittelalter

bis

zum

Beginn

der

Reformation.

Eine

wichtige

Aufgabe

für

Künstler

und

ihre

Werkstätten

ist

im

späten

Mittelalter

und

der

frühen

Neuzeit

die

Herstellung

von

Altaraufsätzen.

Der

Raum

versammelt

Altarretabel

aus

Deutschland

und

den

Niederlanden

vom

späten

15.

bis

ins

16.

Jahrhundert

in

chronologischer

Abfolge.

Alle

hier

gezeigten

Altäre

konnten

durch

Öffnen

und

Schließen

ihrer

Flügel

ihre

Gestalt

verändern

und

so

zu

verschiedenen

Anlässen

ganz

unterschiedliche

Geschichten

erzählen.

Geschlossen

zeigten

sie

die

Außenseiten

der

Flügel.

Beim

Kaisheimer

Altar

kann

man

dafür

den

geöffneten

und

den

geschlossenen

Zustand

gleichzeitig

erleben:

Schon

1715

wurden

die Tafeln gespalten, um beide Flügelseiten nebeneinander präsentieren zu können.

Die

kleinformatigen

Madonnenbilder

schließen

eine

unglaublich

sehenswerte

Sonderausstellung

ab.

Unter

ihnen

befindet

sich

auch

das

2025

neu

erworbene

Gemälde

„Maria

als

Himmelskönigin“

von

Hans

Baldung

Grien.

Die

Erzählweisen

werden

nochmals

in

den

Mittelpunkt

gerückt,

mit

unterschiedlichsten

Ergebnissen:

Maria

kann

beispielsweise

ebenso

als

entrückte

und

distanzierte

Himmelskönigin

wie

als

liebvolle

Mutter

eines

Säuglings

erscheinen,

beim

Jesuskind

reicht

das

Spektrum

der

Möglichkeiten

entsprechend

der

doppelten

Natur

Christi

vom

ganz irdisch aufgefassten Säugling bis hin zum Weltenherrscher in Kindesgestalt.

Eine

mehr

als

empfehlenswerte

Ausstellung

-

gerade

vor

Weihnachten,

um

dem

„Weihnachtswunder“

und

dem

„Adventzauber“ zu entgehen. Lassen Sie sich einfach etwas erzählen …

.

Auch

bei

Breughel

gibt

es

ein

Gezerre,

ein

Wehklagen,

pure

Verzweiflung.

Mord.

Bildrecht:

Bayerische

Staatsgemäldesammlungen

–

Alte

Pinakothek

München.

Aber

bei

Matteo

di

Giovanni

wird

der

Schmerz

spürbar,

die

Ausweglosigkeit

der

Mütter

bedrückend,

die

ihre Kinder schützen wollen. Und auch die Brutalität der Schlächter …

Coverseite: Joos van Cleve, Marientodaltar, die hll. Christina und Gudula mit Christina uns Sibilla Hackeney, 15 - 1523

Immer der Reihenfolge nach - von links oben:

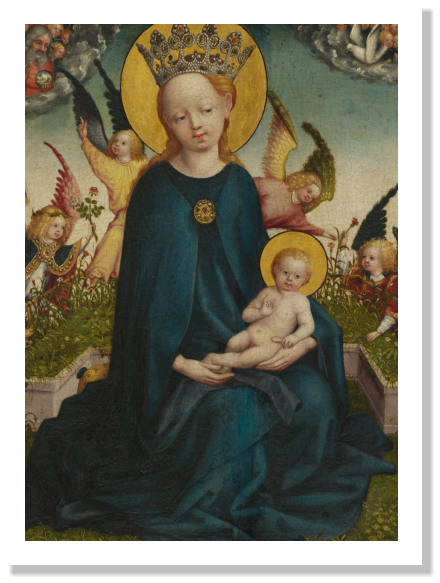

Stefan Lochner, Maria mit dem Jesuskind vor der Rasenbank, um 1440

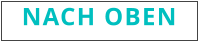

Meister der Benediktbeurer-Kreuzigung, Kreuzigung Christi, um1455

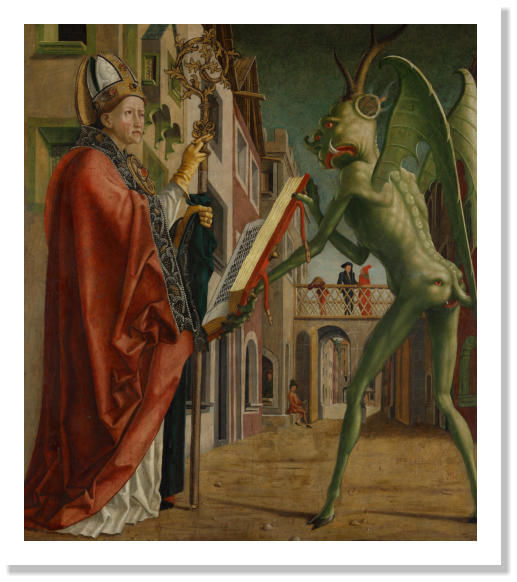

Michael Pacher Kirchenväteraltar, Fluegelaussenseite: Der Teufel weist dem hl. Augustinus das Buch der Laster vor, um 1480

von links unten:

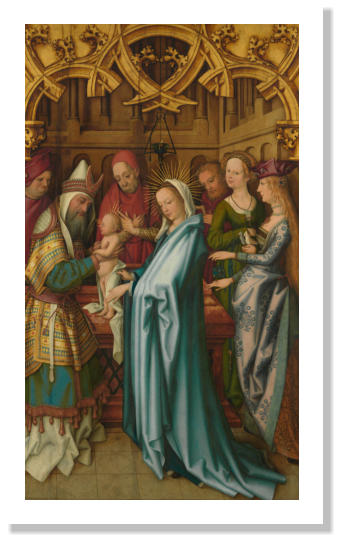

Hans Holbein d. Ä., Kaisheimer Altar. Darbringung im Tempel, 1502

Hans

Baldung

Grien,

Maria

als

Himmelskönigin,

1516

-

1518

daneben:

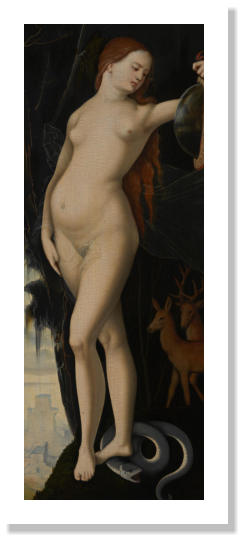

Hans

Baldung

Grien,

allegorische

Frauengestalt

mit

Spiegel,

Schlange,

Hirsch und Hindin, 1529

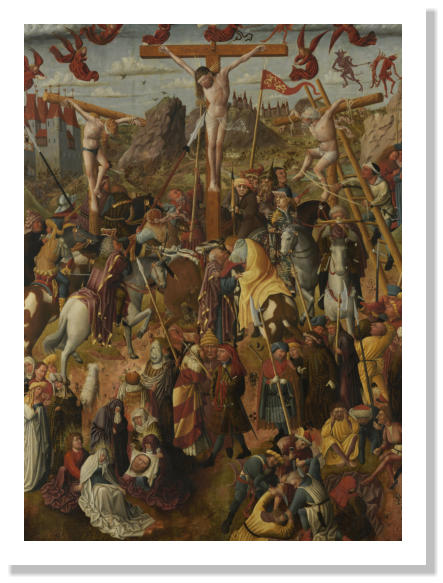

Meister der Pollinger Tafeln, Marienaltar, Anbetung der heiligen drei Könige, 1444

Alle Bildrechte: Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München

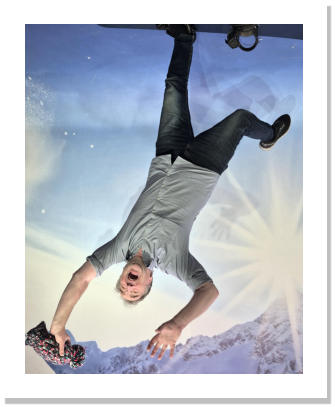

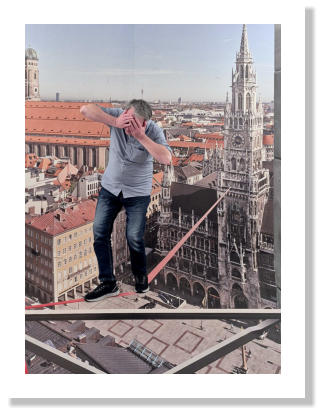

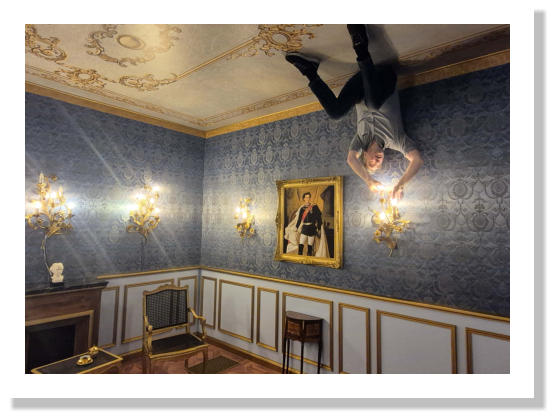

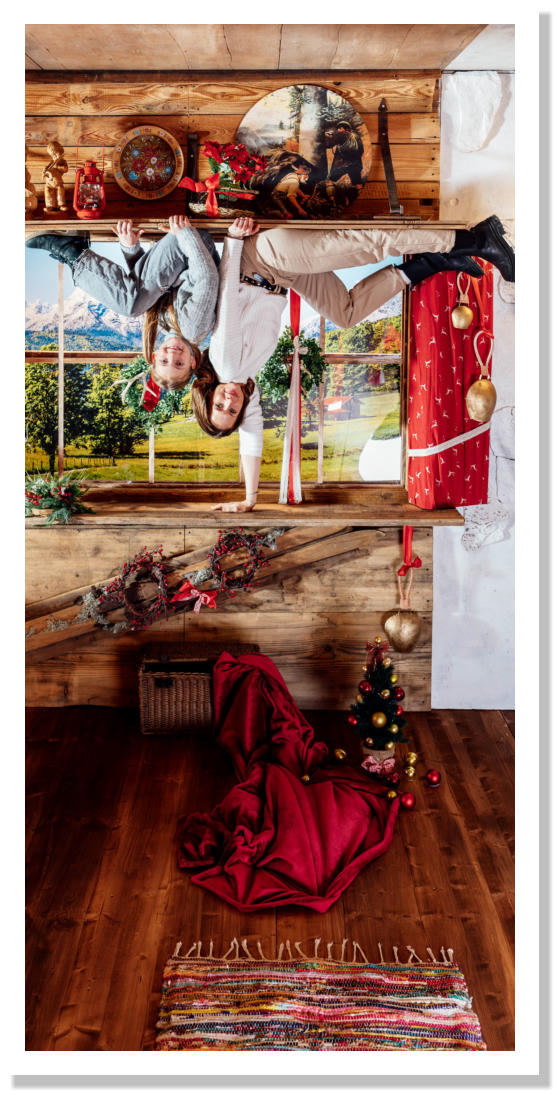

30 interaktive Fotokulissen und Illusionen auf 1.000 m² versprechen eine einmalige und kurzweilige Unterhaltung mit

festgehaltenen Erinnerungen: Sei es beim Glühbirnenwechsel von der Decke aus im Königssaal, tolle Farbspiele mit

Lichteffekten oder ihr wagt Euch auf die Slackline! Da ich Höhenangst habe, halte ich mir dabei lieber die Augen zu!

Daraufhin ist mir gleich bei einem Backflip die Mütze weggeflogen …

Fotocredits: Magic Bavaria Erlebnismuseum, der MÜRZPANTHER